为什么加密行业经过 15 年还没做出一个「日常应用」?

作者:nitin, Ishita , andPavel 来源:Hazeflow 翻译:善欧巴,金色财经

已经过去 15 年了。数万亿美元的资金涌入,整个行业重塑了金融、科技和监管格局。华尔街、硅谷和全球监管机构都开始关注。

但至今——还没有一个加密应用真正成为大众日常生活的一部分。

没有人每天醒来第一件事就是打开最喜欢的加密应用。没有人通过钱包原生的聊天工具给朋友发消息。没有人像用 Venmo 或 PayPal 那样,给朋友链上转账 5 美元。我们是怎么做到:在打造出如此庞大、如此喧哗、资金如此充足的产业后,却没能推出哪怕一个“日常级别”的应用?

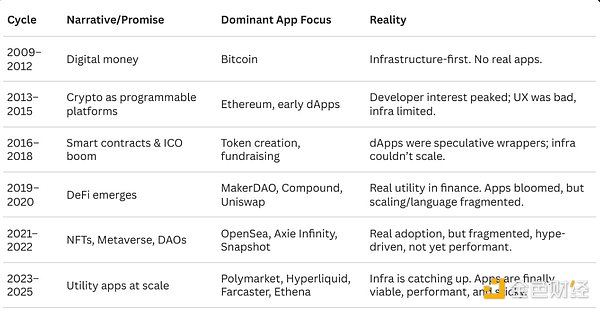

回顾一下

在过去 15 年的大部分时间里,加密行业主要聚焦于建设核心基础设施——区块链、共识机制、钱包、跨链桥、预言机、金融原语等。这一长达十余年的“基础设施阶段”并非偶然。要让去中心化系统真正落地,前提是它们必须在性能、可靠性和灵活性上追平甚至超越中心化系统。

这意味着加密行业最初的 10 到 15 年主要是为了验证一系列概念:

比特币:无需银行的货币;

以太坊:代码即法律;

DeFi:去中心化金融;

NFT:代币化的所有权。

虽然这些概念催生了 dapp 的出现,但它们受限于扩展性、延迟和使用复杂度。

不过今天,生态正发生可见的转变。随着高扩展性的区块链技术成熟,资源密集型的加密应用终于能登上前台——这些应用开始在易用性和速度上与 Web2 匹敌。加密“基础设施时代”正在过渡到“实用性时代”。

我们已开始看到链上真实使用的初现端倪:

稳定币(USDC、USDT)在日交易量上领先,让传统支付显得慢又贵;

迷因币 不再只是投机工具,而是变成可编程、可流通的社交货币;

Polymarket 正在验证预测市场在“真金白银”和“真实数据”下的可扩展性;

高性能去中心化交易所(如 Hyperliquid) 正通过抽象复杂度,直接挑战中心化交易所的地位。

虽然一切仍处早期,但这些信号预示着一种更广泛的文化转向。

移动端“日常应用”的演化史

2000 年初期 →

在智能手机出现之前,移动体验是割裂的、功能导向的。那时的移动应用只涵盖一些基础功能,比如日历、铃声和基于 Java 的小游戏。Opera Mini(2005)首次将“完整网页”引入功能机,Google Maps Mobile 也带来了交互式导航体验。

但分发机制混乱:当时没有统一的 App Store,只有运营商自带的入口、诺基亚等厂商的下载中心,或者 GetJar 这种独立网站。网速慢(2G),流量贵,大多数用户只用预装应用——和如今的加密应用现状极其相似。

2000 年末至 2010 年初 →

2007 年 iPhone 的发布和 2008 年 App Store 的上线彻底改变了这一切。第一次出现了一个全球统一的移动应用市场。Facebook、Gmail、Google Maps 和 WhatsApp 等早期应用迅速融入人们的日常。

尤其是 WhatsApp,在短信昂贵的国家实现了爆发式增长,靠的是实用性和网络效应,最终成为主流通讯工具。移动习惯开始形成:用户每天多次打开同一批应用,不只是为了功能,而是为了“连接”。

到 2013 年,智能手机普及率达到了全球临界点,催生了一波真正意义上的“日常应用”:

打车、外卖等服务(Uber、Doordash)从奢侈品变成了生活必需品。

Uber 的模式尤其突出地展现了“强反馈循环”的威力:司机越多,等候时间越短,吸引更多乘客,进一步吸引更多司机。这种双边网络效应,也正是 DePIN(去中心化物理基础设施网络)未来所承诺的——通过用户参与反哺基础设施,让它变成一个“用户驱动的活系统”。

同时,Apple Pay、微信支付、支付宝等移动支付系统,让数字金融变得无比顺滑。这些应用深入集成于移动操作系统,如联系人、支付、通知系统,变得不可替代,也难以迁移。

2016 年以后 →

2016 年后,移动应用的重心从“实用”转向“多巴胺刺激”。短视频应用如 TikTok 将手机变成了无尽娱乐的入口。从小众起步,迅速变成全球文化现象——TikTok 用户从 2018 年的 5000 万增长到 2021 年的 10 亿。

这些不仅是“应用”,而是全新的体验(new tings),能占据注意力、重塑习惯。它们形成了新的“习惯回路”,迫使 Instagram 和 Facebook 推出自己的模仿产品(Reels、Stories)。

如今,移动应用已经深度嵌入全球文化和社会基础设施中。Meta 的产品矩阵(Facebook、WhatsApp、Instagram)每天触达超过 30 亿人。地区领头者如印度的 WhatsApp、中国的微信,也通过本地化快速发展壮大。

服务于人类核心需求(沟通、出行、支付、娱乐)的应用,才是最持久的赢家。

这些应用的成功因素至今不变:

强大的网络效应

直观的上手体验

平台级集成(预装、操作系统级共享)

能持续创造“习惯性价值”

而现在,赢家已经不再只是“单一应用”,而是整个“生态系统”。

加密应用与传统“日常应用”的差异

在传统科技领域,开发者花了多年时间寻找那个所谓的“杀手级应用”——即能带来大众用户的单一爆款产品。但现实中,这种普及是随着智能手机本身逐渐渗透才一点点实现的。

加密行业走的路线则完全不同。

那些存活时间最长的项目——比特币、以太坊、Uniswap、Aave、ENS、The Graph ——并不是面向消费者的应用,而是底层基础设施。它们是协议,而不是平台。

事实上,如果说像 Google 或 Meta 这类巨头是从应用演化成生态系统的,那么加密领域的头部项目则是从生态系统起步,却仍在等待真正的“日常应用”在其之上诞生。

这揭示了核心分歧:Web2 打造了“可见的应用”,后来成为平台;Web3 构建了“不可见的协议”,现在还在等待属于它们的杀手级应用。

这种分歧的根源在于结构性和理念上的差异:

理念上的差异带来了结构性的影响:

钱包作为核心身份系统,让用户拥有资产并可直接支付,但也带来了体验上的复杂度;

可互操作性让用户可以跨生态系统携带资产或身份,但也让上手流程和安全抽象变得更难;

开放数据为创新和组合提供了无限空间,但也消除了传统“护城河”,迫使项目重新构建“可防御力”。

Web3 提供了 Web2 没有的东西(而且这很重要)

1. 透明的公共数据

大多数区块链上的操作都是公开的。这意味着任何开发者都可以建立数据分析工具、复制界面,甚至创建竞争产品。护城河不再来自“数据封锁”,而来自用户体验、网络效应和信任机制。

例如:任何人都可以构建自己的 Uniswap 前端,或无需 API 密钥分析所有 OpenSea 交易数据。

2. 用户级别的数据主权

Web3 天然支持隐私保护(如 ZK 零知识证明、TEE 安全计算、MPC 多方计算等)。理论上,用户可以选择如何分享和变现自己的数据。在这种模型下,用户不再是“产品”,而是真正的利益相关者。钱包成为用户在各应用之间的持续身份,用户可以控制何时、与谁共享什么数据。

3. 代币治理权

Web3 应用的产品路线图并不由一个中心化团队决定,而是由持币人(通常也是用户)共同治理。这种模式仍在探索中,但已经显示出使社区优先事项转化为应用方向的潜力(比如 Uniswap 的费率开关、ENS 的财政管理决策)。治理既是一种权利,也是一种激励。

4. 可组合性与可互操作性

Web3 应用默认是模块化、开放的。资产、逻辑和身份可以跨协议流通。开发者可以将多个协议进行“拼装”,打通不同生态(例如:一个游戏中的 NFT 可以作为另一个 DeFi 协议的抵押品)。这也意味着协议之间比的是“谁更好接入”,而不是谁能垄断。

5. 钱包即核心界面

每个 Web3 应用都连接一个钱包,用于身份验证、登录、支付三合一。这是一次范式的转变:用户不再用邮箱或手机号登录,而是带着身份和资产进入每个应用。这虽然带来了一定的使用门槛(助记词、Gas 费、钱包切换等),但也赋予了用户前所未有的所有权与可携带性。

6. 原生支付与所有权机制

Web3 应用原生支持价值传输。与 Web2 应用通过 Stripe、Apple Pay 等第三方处理器间接处理支付不同,链上交易即时清算。甚至像投票、文件存储等动作,也可以通过微支付和代币激励来完成,模糊了“用户”与“参与者”的界限。

但无论 Web2 还是 Web3,目标都是一致的:打造用户自发频繁使用的“日常应用”。不管是否建立在区块链之上,一个成功的日常应用都必须具备以下通用特质:

留存与习惯养成:用户每天/每周都会主动打开,形成自然使用习惯;

网络效应与内容新鲜感:人越多越好用,内容或互动持续保持吸引力;

日常需求适配:解决明确、重复的日常问题——如通信、支付、出行、娱乐、信息获取;

零门槛上手体验:用户能迅速获得价值,身份认证是可选的,流程清晰、直观;

平台曝光与分发渠道:OS 集成、应用商店排名、预装等能带来额外增长;

本地化与文化适配:支持本地语言、支付方式、用户习惯,才能真正实现全球扩展。

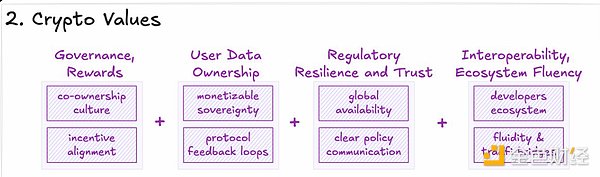

不过,Web3 应用的评价标准不仅如此。它还必须在加密原生维度上满足更多要求。

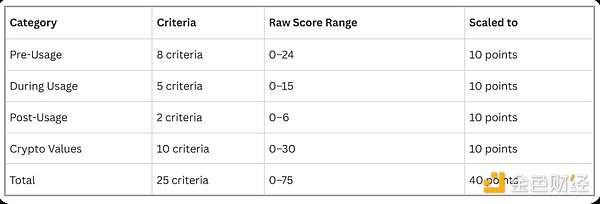

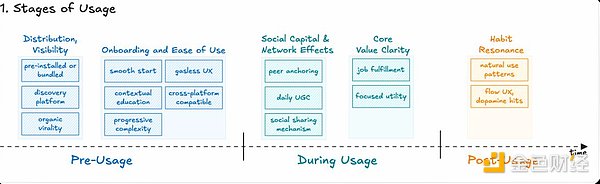

介绍日常应用评估框架

要成为真正的“日常应用”,一个加密产品不仅要做到用户习惯性的使用和社交传播效应,还必须拥有流畅的用户体验,并结合 Web3 独有优势:所有权、治理、互操作性和数据主权。这个评估框架关注的是应用是否已经融入用户日常生活与社区文化的定性指标。

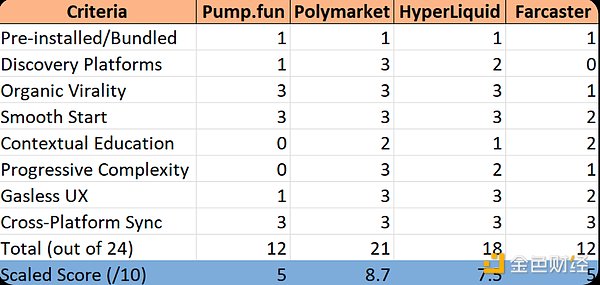

框架分为四大维度,共 25 个评估标准:

四大维度:

使用前阶段:用户是如何接触并进入应用的

使用中阶段:用户在使用过程中形成什么感受和行为习惯

使用后阶段:用户是否会再次使用,是否形成黏性

Web3 核心价值:加密原生特性是否真正落地

每个评估项的评分标准(0–3):

0 = 表现差或缺失

1 = 存在但影响极小

2 = 表现一般或不稳定

3 = 表现强劲,是核心特性

每个部分的总分会被归一化为 10 分制,以保证四个维度权重一致。

日常应用评估框架的使用示例:

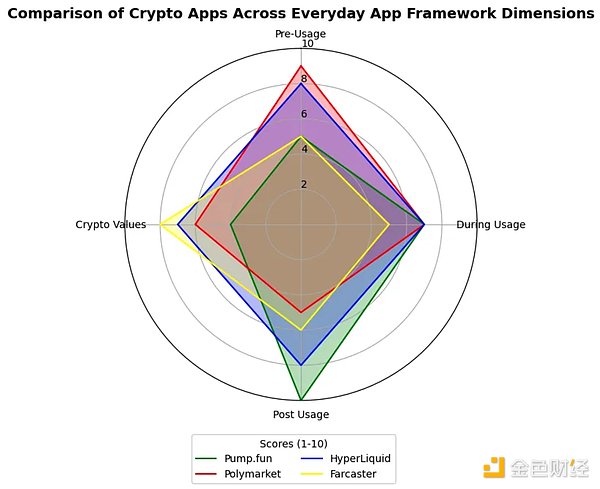

以下是四款接近“日常加密应用”标准的项目,它们分别是:Polymarket、Pumpdotfun、HyperliquidX、Farcaster

我们通过上述评估框架,对这四个项目分别在四个阶段进行评分(每项 0–3,整体标准化):

一、使用前阶段

用户如何找到该应用?

入门流程是否顺畅?

是否具备自然的社交传播机制?

初次体验是否具备吸引力?

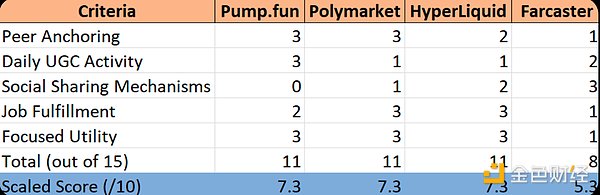

二、使用中阶段

应用是否足够有趣/有用,让人持续使用?

是否融入日常生活行为?

是否存在情绪回报(比如娱乐、满足感)?

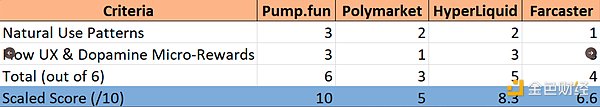

三、使用后阶段

用户是否会主动回来?

是否形成社区参与或二次传播?

用户的参与行为是否产生社交外溢?

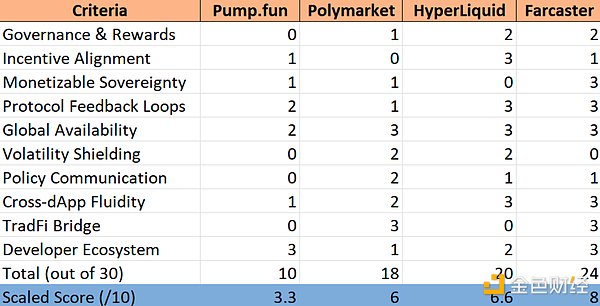

四、Web3 原生价值

应用是否体现了数据主权?

是否具备用户治理能力?

是否支持组合性和跨平台互操作?

钱包体验是否流畅?

是否具备代币原生激励机制?

五、评估结果

Pump.fun:上瘾性强、核心功能极其清晰,玩法简单直接。但在 Web3 的核心价值,如治理性、组合性上得分偏低。

Polymarket:入门流程优秀,目标明确,用户理解成本低。但在长期留存和用户共建方面较弱。虽然是优秀产品,但还未形成“日常习惯”。

Hyperliquid:在各个维度表现稳定,拥有无 Gas、流畅交易体验。治理较弱,但整体表现最接近“主流交易终端”的体验

Farcaster:用户体验偏小众、门槛较高,但在去中心化理念、生态完整性方面表现出色,是加密价值体现最强的项目之一。

这些案例说明:加密行业已经不再只是“做底层”,而是开始真正做用户产品了。基础设施已经足够强,现在最关键的是:在其之上构建服务于普通用户的产品。

基础设施时代已近尾声,应用时代已然开启

过去的大多数时间里,加密领域都在构建基础设施。这是必须的——因为技术性能一度远远落后于中心化系统。但这个时代正在过去。我们正迈入应用阶段,加密原生工具终于在性能、规模与易用性上与传统 Web2 应用相匹敌,甚至在某些方面超越。

用户体验的根本转变,正在发生:

2024 年,稳定币完成了超 6 亿笔交易,服务超过 2850 万用户,验证了其在全球支付中的实际效用;

Polymarket 的流程极简:用 Google 登录,充值 USDC。仅在美国大选期间就吸引了近 100 万新用户;

Pump.fun 的 TRUMP 和 MELANIA 等迷因币吸引了数百万用户,Chainalysis 报告称其中 50% 是首次参与加密,资产不到 1000 美元;

Hyperliquid 提供极低延迟的交易体验,而 Coinbase 的 Base 网络则通过移除助记词和复杂 Gas 操作,成功接入了 2500 万地址;

Telegram 与 TON 的整合带来了新一波用户增长,尤其是那些情感驱动、病毒传播力强的小游戏小应用。

这些不仅是产品,更是一个信号:终端用户体验,终于被放到了优先级第一位。

最大的突破点:极简主义

购买 TRUMP 代币不需要你理解共识算法或流动性池。只需要:装个钱包,换点 SOL,加入游戏。现在最好的加密应用,从用户出发,向后推导。它们无门槛、有情绪价值、贴合场景。日常应用评估框架的意义在于:它让我们不被炒作迷惑,而是关注行为习惯的养成——这个应用,是否在人类层面产生了共鸣?

它追踪的是用户行为的“脉搏”:社交传播力、上手是否直觉、是否形成文化粘性,以及是否具备 Web3 原生特质,如数据主权、治理能力和可组合性。那些将定义加密下一个篇章的应用,不会只是 Web2 的复制品,它们将是真正属于“新互联网”的原生体验:

情感上有吸引力,结构上极度简单,核心围绕“用户拥有权”构建。Web3 给用户的是超能力:他们不只是“用”应用,他们拥有它的一部分,参与决定它的发展方向,还能跨平台携带自己的资产与身份。

也许我们还没找到那个杀手级应用。但地基终于打好了。下一个爆款,不会来自更深层的底层协议,而是来自真正为人服务的产品——以及赋予他们共同建设能力的工具。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

相关文章

-

没有相关内容

会员登录

会员登录